从行政吸纳到简政放权

——法治政府建设的双重逻辑及其转变

郭苏建 向淼

内容摘要 拥有专业、信息、资源优势、充分权威的行政部门和对政府行为具有监督、调整、优化作用的司法治理,代表着建设法治政府的两种基本力量。然而,在国家治理欠缺制度性分权、政府行为边界模糊的发展型政府背景下,由行政部门单一力量主导的法治容易走向“行政吸纳法治”,而使法治政府建设陷入行政化、封闭化和地方化并遭遇多重结构性矛盾,司法治理也会受到抑制而处于边缘地位。以简政放权为重点的新一轮行政体制改革和试图克服地方主义的司法改革,体现了我国法治政府建设从行政吸纳和司法抑制到行政主导和司法治理双重逻辑并重的转变。从行政吸纳到简政放权,通过重构国家与社会以及政府与市场间关系,有助于解决政府职能混杂、权责不清这一法治政府建设的基础性难题;从司法抑制到司法治理,充分发挥司法对政府行为的监督和优化作用,能够倒逼法治政府建设。我国法治政府建设进入新阶段,需要推进行政改革和司法治理的协调发展。

关键词 发展型政府 法治政府 行政吸纳 简政放权 司法治理

作者 1 郭苏建,教育部长江学者特聘教授,浙江大学公共管理学院兼职教授;2 向淼,浙江大学公共管理学院博士生。(杭州310012)

中央政府自2004年发布《全面推进依法行政实施纲要》并要求转变政府职能和深化行政体制改革以来,从发展型政府向法治政府转型已成为一项非常重要的施政目标。2008年出台《关于加强市县政府依法行政的决定》并对市县两级政府依法行政提出了详细要求,2010年进一步以《关于加强法治政府建设的意见》要求深入贯彻前述文件,建设法治政府因此成为了对依法治国和依法行政的延续。[1]不过,尽管中央政府付出了诸多努力,但由行政、财政和法律分权结构所带来的利益冲突、信息失真和监督困境等难题,使地方发展型政府仍然以发展和稳定为核心目标而忽视了法治,由地方政府主导的诸多管理方式和管理体制构成了中央政府推行法治的障碍。[2]

2012年党的十八大把法治政府基本建成确立为2020年全面建成小康社会的重要目标,法治政府建设更受重视。十八届四中全会进一步提出全面推进依法治国,2015年又出台了更明确的《法治政府建设实施纲要(2015—2020)》,提出了包括职能厘定、行政制度、行政决策、行政执法、权力监督、矛盾化解等在内的具体内容。从依法治国、依法行政向法治政府转变表明法治建设的内容在不断丰富,而十八大以来的法治政府建设目标和历程则体现了从单纯依赖行政力量到同时推动行政改革和司法治理的转变。换言之,单纯依赖行政力量来建设法治政府即“行政吸纳法治”难以解决目标冲突和权力监督等难题,而行政改革与司法治理双重逻辑的并重既有助于消解政府权责的内在紧张,又能从外部发挥对行政行为的监督、制约、调整和优化作用。在法治政府这一宏大目标之下,我们需要仔细分析法治政府建设的基本逻辑并认真追问:为什么此前的“行政吸纳法治”会导致法治政府建设面临多种矛盾,这些矛盾具体又包括哪些?为什么从行政吸纳转向行政改革与司法治理并重有助于解决这些矛盾,行政改革与司法治理的关系是什么,又会形成怎么样的法治政府建设格局?

法治政府建设的双重逻辑:行政主导与司法治理

国家主导的法治建设包含行政体制、司法制度、监督体制等多个维度的制度调整和组织变革,尽管法治建设存在着“议会主导”“行政主导”等多种不同的模式,[3]而且常常因制度、传统、禀赋等因素的不同而不同,但相似之处是存在行政主导和司法治理两种不同的基本路径。

(一)行政主导

法治是一国国家能力的重要体现。根据迈克尔·曼对国家权力的分析,国家权力包括专制性权力和基础性权力,[4]而推行法治既要求国家具有相当的自主性,又涉及到国家与社会的互动,因而同时体现了这两种国家权力。与此相似,王绍光把国家基础性能力分为强制、吸取、濡化、认证、规管、统领、再分配、吸纳与整合等具体能力,[5]法治作为一般性的治理模式而同时涉及上述各个领域。由此可见,法治建设也与官僚制的强化密不可分,后者不仅意味着国家基础性能力的大幅提升,而且为推行法治提供了基本前提,扮演着关键性的制度建构角色。具体而言,聚焦到法治政府建设,行政主导具有以下优势:

第一,行政主导的法治具有支持法治实施的资源优势。政府掌握着大量的国家资源尤其是政治、经济资源和合法性权威,是法治建设的核心主体。一国的法治水平与其国家能力存在重要关联,必须要有基本的国家财政和行政能力才能确保法律和政策得到公平实施。[6]无论是法令政策的制定实施、行政机构的权责划分,还是纠纷解决机制的形成和司法制度的运转,以及普法活动的开展、法律援助机构的建设等,都需要广泛的行政支持尤其是财政支持和官僚协作,因此很难想象基础性能力不足的国家能够建设法治。对司法与行政间关系的研究也表明,司法化治理的实现需要行政部门的配合,司法与行政部门需结成伙伴关系才能更好地处理复杂的社会问题,[7]认为仅靠纯粹的司法和法律机制就能解决所有复杂社会问题是对社会和历史的简单理解。[8]

第二,行政部门参与国家法令政策的制定和实施,是法治建设的主导者和实施者,由行政主导的法治建设具有信息和专业优势。法治由国家主导,不可能完全由社会、市场或其他共同体和个体来提供和实施。行政法治包含职权法定、依法立法、依法行政、依法裁判等核心内涵,[9]因而,建设行政法治和法治政府首先就意味着政府的自我革命尤其是厘清行政立法和执法中的政府权责,这将为法治实践提供基本的标准和界线。同时,行政部门最了解政府的机构、职能、权责以及在法治实践中存在的问题,通过行政改革来重构行政组织并优化行政职能,将能够充分发挥政府部门的专业和信息优势,弥补纯粹法律机制在行政程序、利益协调和合作治理中可能存在的不足。

虽然由行政主导的法治具有资源、信息、专业、权威等多方面优势,但它也可能带来威权惰性、行政固化、府际矛盾等问题,甚至演变为“行政吸纳法治”。第一,行政力量过强可能会出现专制性权力与基础性权力都很强的威权国家,而威权国家可能在法治建设方面存在惰性甚至拒绝或阻碍以约束国家权力为一般目标的法治。第二,存在过度依赖行政内部监督和考核的倾向,法治建设容易转变成纯粹向上负责的行政化和封闭化模式。强调行政主导可能使行政立法和执法部门出现局部利益的拉锯现象甚至俘获和损害公共利益,行政问责也容易走向自我封闭或敷衍了事。因此,过于强调行政主导可能带来排斥司法监督和民主监督等外部力量的倾向,甚至因阻碍国家与社会互动而损害国家的基础性权力。第三,在单一制国家的行政分权结构下,行政吸纳法治容易导致法治地方化。就我国而言,地方发展型政府在经济、行政和法律分权背景下形成了自身的特殊利益,与中央政府可能存在利益冲突且由于信息不对称等问题而难以监督。尽管法治地方化常常不可避免甚至能够在分级的政府结构中帮助中央政府缓解合法性压力,[10]但也可能带来恶性竞争、寻租腐败、损害中央权威等问题,使中央政府推动法治建设的效果大打折扣。[11]

(二)司法治理

在行政主导法治之外,严格公正的司法也是法治的基本内涵之一。司法广泛影响着行政权力和公民权利,并在司法权全球扩张的背景下形成了广泛的治理法治化和司法化潮流,主要表现为社会关系、公共政策以及宏观政治的司法化。[12]法律尤其是司法使互惠型的“关系型治理”二元结构转变为司法参与规则选择和纠纷解决的三方治理结构,从而对行政和政治过程发挥影响力。基于对行政权力的监督与制约,司法治理不仅有助于优化行政决策、修正行政过程、强化行政程序、提供司法救济并缓和社会矛盾,而且能够有效弥补前述行政主导法治带来的内部化、封闭化和形式化问题。

不过,与行政主导法治可能存在问题一样,司法治理本身也无法自足,主要是因为:第一,司法治理的过度强化会导致司法僵化和司法反噬。法院也是考虑自身利益的战略行动者,过强的司法审查与干预并不会对行政部门产生正向激励作用,而是会导致行政权力受限、行政成本增加、行政效率降低等负面效应,因此难以成为推动公共行政部门提升行政绩效和推动行政变革的积极力量。对司法审查与地方治理绩效的一项实证研究指出,司法审查对地方治理在民众中的满意度并没有起到显著作用。[13]福山也认为,正是司法和立法的篡权使美国成为了“由法院和政党主导”的政府,法院治理是美国政治衰败的重要原因和特征之一。[14]第二,司法治理的模式多样而难以评估。作为国家建构的一部分,司法治理的范围、程度和效果受政体类型、历史传统、法律制度、经济发展、社会结构等多重因素影响,不存在某种单一的、最佳的司法治理模式。第三,司法治理还需要依靠外部支持网络。司法不仅参与外部治理,也是广阔治理体系的组成部分,既影响其他行动者又被其他行动者所影响。司法治理的效果同样取决于司法运作的制度环境尤其是地方多元行动者之间的互动关系,强大的地方政治联盟往往能够限制和塑造司法卷入治理的范围和程度。[15]

总之,行政主导与司法治理是国家尤其是发展中国家建设法治的两条基本路径,单一路径都无法自足而需要相互补充。行政主导法治具有资源、信息、专业、权威等多重优势,但也可能陷入“行政吸纳法治”并带来威权惰性、行政固化、府际矛盾等问题;司法治理对政府行为有监督、制约、修正、补充的作用,但也存在过度僵化、模式多样、制度嵌入等问题。这两种不同路径的关系决定了法治的基本走向,我国法治政府建设的历程就体现了从行政吸纳和司法抑制到行政主导和司法治理并重的转变。考虑到我国发展阶段与东亚发展型国家的相似性,接下来将首先考察东亚发展型国家的转型给我们提供的借鉴,进而指出为何行政吸纳法治会遭遇挫折以及在我国形成了哪些特殊难题。

东亚发展型国家的转型经验与我国“行政吸纳法治”的实践

发展型国家必须建立法治并通过法治来保护产权和合同权利才能促进经济增长,这是法律与发展理论的基本假设。该理论强调与现代化理论和华盛顿共识相适应的自由主义和新自由主义法治观,假设通过法律移植、建立严格的执法和司法机构就可以推动市场自由化、保护私人产权甚至巩固民主政体。[16]然而,上述理论假设存在如下争议:首先,对法律制度与经济增长关系的研究表明,那种认为法律制度能够通过保障财产和合同权利形成人们对投资和交易的稳定回报预期从而促进经济增长的“权利假设”未必成立,因为回报预期也可能来自于非正式制度而未必是法律。[17]其次,合法性只是解释经济社会发展诸多影响因素中的一种,在合法性之外还有政治制度、资源禀赋、文化传统、教育投入等因素。[18]最后,该理论也无法解释法律工具主义和经济高速增长在东亚发展型国家的成功兼容:东亚发展型国家成功建立了以国家主导的治理权威、行政优位的治理体制、经济第一的治理目标为特征的制度体系和发展理念,[19]其基本特征是强调发展而不是法治,[20]一方面在国家与个人间关系、社会治理法治化、诉讼与股东权利、知识产权与市场竞争、司法资源与司法自主性等方面表现得“颇为失败”,另一方面却有着极为成功的经济发展。[21]

不过,东亚发展型国家的转型历程表明,发展型国家模式只有阶段有效性而无法持续。在经济发展和工业化水平到达一定阶段后,这种模式就会暴露出行政主导带来的国家与社会关系不清、国家干预与市场自由冲突、社会吸纳与整合机制不足、公民诉求回应度低等问题。东亚发展型国家由此经历了一个向平衡型国家过渡的长时间转型过程,其关键就是运用法治来重塑国家与社会、政府与市场间的关系,通过法治实现制度建构、权威重塑和社会整合。[22]同时,第三波和第四波法律与发展运动强调法律发展对国家能力的适当限制、对公民权利的保护以及对秩序形成和国家建构的功能,也给我们重大启示。[23]

就我国而言,无论是改革开放以来法治供给不足背景下的经济快速发展,还是当前面临的法治与发展悖论,都与东亚发展型国家及其转型十分相似。尽管存在争议,比如Roselyn Hsueh认为,中国大力引进外资、鼓励市场竞争并根据行业的战略价值实行不同的规制政策,与东亚发展型国家限制外资、鼓励公私合作的策略颇为不同,[24]但更多研究者认为中国是典型的发展型国家模式。耿曙等认为,从产业政策和国家能力等不同维度考察中国的经济奇迹都与东亚发展型国家并无不同,地方发展型政府更是中国发展型国家的直接表现。[25]郁建兴等也把改革开放后的中国形容为具有发展主义、经济国家主义、地方政商合作、国家合作主义等特征的新形态发展型国家。[26]

与转型前的东亚发展型国家相似,我国也遇到了“行政吸纳法治”的难题:一方面,对中国经济法相关法律制度的历时研究表明,中国经济增长与法律发展之间的共同演进关系也不支持前述“权利假设”,即很难用基于法治的权利假设来解释中国的经济增长;[27]另一方面,在近40年的快速发展后,法治不足也暴露出诸多结构性矛盾并成为进一步提升政治合法性的障碍。仅以中央—地方关系的视角来看,财政和行政分权背景下的地方政府奉行“增长大于一切”的发展主义理念并推动了经济增长和社会进步,同时也存在较强的自主和自利倾向,甚至追求与中央政府不一致的利益。颇具特色的中国地方政商庇护联盟,使民众的利益常常受到侵害而无法得到救济并引发各类抗争,[28]损害中央政府的合法性目标。

我国中央政府显然注意到了与“行政吸纳法治”相伴随的地方政府“掠夺”问题和由此对中央政府合法性目标带来的损害,因此,发展型政府如何推进法治被提上议事日程。为有效应对严重的基层行政执法违法问题,在上世纪80、90年代一系列分散立法的基础上,1997年党的十五大明确提出“依法治国”并要求“全面推进依法行政,从严治政,建设廉洁、勤政、务实、高效政府”。2004年,中央政府发布《全面推进依法行政实施纲要》,提出“全面推进依法行政,建设法治政府”的目标。2008年又出台《关于加强市县政府依法行政的决定》,对市县两级政府依法行政提出了详细要求,2010年进一步以《关于加强法治政府建设的意见》要求深入贯彻前述文件。

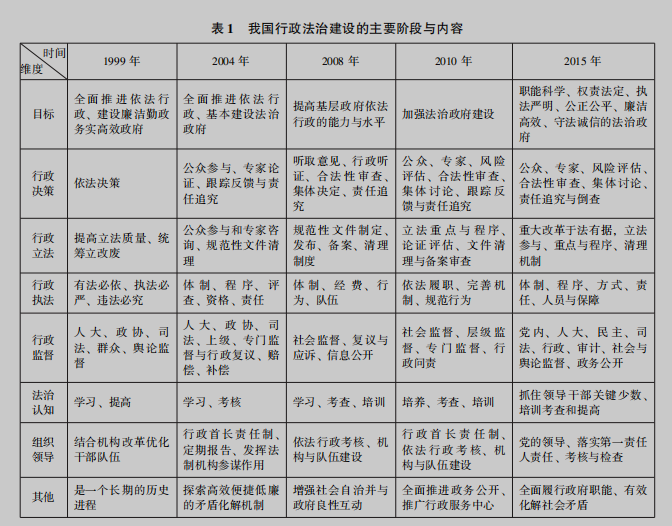

对上述依法治国、依法行政和法治政府建设的政策文本梳理表明,从1994年到2010年,与政府体制改革相契合,围绕着行政决策、行政立法、行政执法、监督问责、信息公开、理念认知、组织领导等重点,我国的法治建设不断推进(见下页表1)。其中,在制度建构方面取得的成绩,比如行政服务中心建设、信息公开制度、行政首长责任制、行政决策多元参与、多重监督机制以及政府内部法制机构的发展,无一不体现出中央政府回应社会矛盾和提高治理绩效的努力。不过,受制于“行政吸纳法治”尤其是行政部门优位、行政权责不清、立法与司法权威不足的现实情况,法治建设的效果有限,法治与分权、改革和稳定等多重目标之间矛盾重重。

这些阻碍法治政府建设的矛盾具体表现为:

一是统一法治与法律分权和法治地方化的矛盾。单一制国家下的法治本是由中央政府主导的统一法治,但由于我国实行“行政发包制”并强调属地管理,地方政府在地方治理中的影响力常常大于中央政府。比如,法律的地方化甚至使地方法院在很长时间内变成了“地方的法院”。在这种背景下,即使中央政府愿意推动法治,也会面临来自地方的诸多障碍。[29]

二是刚性法治与灵活改革的矛盾。在命令型统治之下,政府的灵活调整及学习能力是诸多政策创新的源泉,而强调规则明确和预期稳定的刚性法治会约束政府的行动能力并与改革产生矛盾。[30]表现在实践中,承担上级任务和重点工作的地方政府强调政治和经济逻辑优先于法治要求,常常以违法的方式履行职能,而且未必会受到上级惩罚。[31]同时,由法制办和司法局主导的法治政府建设考核评估也难以真正对干部人事管理产生影响。[32]因此,刚性法治可能会削弱政府灵活改革的能力,法治实践则呈现出较强的机会主义和任意性特征。

三是法治与稳定的矛盾。发展主义的意识形态与维稳体制交织在一起,常常使法治化的纠纷解决机制变得半法律化和行政化,或者演变为基于市场的讨价还价和关系治理。结果就是,国家和法律的权威以及公民权利都在博弈和妥协过程中被商品化,充满不确定性且难以持续,甚至在无法达成妥协时反过来威胁稳定。[33]

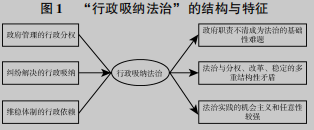

可见,尽管中央政府出台了很多文件并强力推动依法行政和法治政府建设,但由于政府管理的行政分权、纠纷解决的行政吸纳和维稳体制的行政依赖,使法治政府建设成了“行政吸纳法治”(legal-bureaucratic absorption)。如图1所示,其典型特征包括:在行政主导之下,政府职能庞杂和权责不清成

为法治政府建设的基础性难题;法治目标与其他治理目标尤其是与分权、改革、稳定之间存在多重结构性矛盾和悖论,[34]法治无法得到政府的优先注意力;过于依靠行政系统内的监督、纠错和问责机制而容易走向封闭化、形式化和地方化,法治考核与评估被“行政吸纳”而难以引导政府行为向法治化转型;法治实践的随意性和机会主义特征较强,并在不同地区和领域形成了不平衡的“部分法治”和“混合法律政体”的现象。[35]由此,在法治建设的双重逻辑中,行政主导演变成了行政吸纳,本可与行政主导并行不悖的司法治理逻辑被行政吸纳所遮蔽,司法对地方治理实践的影响力相当有限。

正是在无限政府理念下形成的“行政吸纳法治”使法治政府建设遭遇了多重困难,因此并不奇怪,在前述对2004年《全面推进依法行政实施纲要》和2010年《关于加强法治政府建设的意见》的比较中,后者除了与当时的行政体制改革相一致而明确提出全面推进政务公开和建设行政服务中心之外,与前者在其他方面并无太大差别。2004年对行政管理体制、决策体制、执法体制、监督体制等提出的要求,至今仍然是改革的目标。中国政法大学法治研究院发布的法治政府评估报告也指出,我国地方法治政府建设虽然总体水平在持续提高,但仍在低位徘徊。[36]

那么,在“行政吸纳法治”之外,发展型政府是否还有推进法治的新策略和新路径呢?自十八大以来,随着“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”战略布局的提出,“深入推进依法行政,加快建设法治政府”成为了全面推进依法治国的重大任务,法治政府建设的逻辑已然发生改变,即从行政吸纳向简政放权和司法治理转变。

简政放权:法治政府建设的新逻辑

2012年党的十八大把法治政府基本建成确立为2020年全面建成小康社会的重要目标后,2014年十八届四中全会通过《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,并提出依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设;2015年又出台《法治政府建设实施纲要(2015—2020)》(下称《纲要》),提出了包括政府职能、行政制度、行政决策、规范执法、权力监督、纠纷解决、法治思维等七个方面在内的主要任务。相比于2010年的《关于加强法治政府建设的意见》对依法行政意识与能力、制度建设、行政决策、规范执法、政务公开、监督问责、化解纠纷、组织领导与督促检验等要求,《纲要》在原有基础上重点强调了“依法全面履行政府职能”这个突破口。

“依法全面履行政府职能”之所以重要,是因为厘清政府权责是建设法治政府的前提和基础。与“简政放权放管结合优化服务”改革的要求和目标一致,《纲要》从过去单纯强调行政部门及其职能的有限改革到提出简政放权和加强监管,以深化行政审批制度改革为重点并大力推行权力清单、责任清单和负面清单制度,要求推进政府机构、职能、权限、程序、责任的法定化以及不同层级政府事权的规范化、法律化,确保政府全面依法履行宏观调控、市场监管、社会治理、公共服务、环境保护等职责,这表明法治政府建设的逻辑已经发生转变。

“依法全面履行政府职能”不仅意味着要转变政府职能尤其是转变政府与市场和社会间关系、不同层级政府以及具体政府部门之间的关系,而且进一步把建设法治政府与建设服务型政府统一在一起,将有助于解决由行政权责不清引起的政府选择性履职问题并缓解法治与分权、改革和稳定之间的多重矛盾。尽管我们在“行政吸纳法治”阶段已经认识到加快行政管理体制改革是建设法治政府的基本途径,[37]但过去的法治政府建设受制于行政改革“精简—膨胀—再精简—再膨胀”循环以及国家权力的泛化,形成了无限政府并导致“通往法治国家的路途依然遥远”。[38]相反,围绕简政放权而出台的政府权力清单、责任清单和负面清单制度强调,与社会和市场活动联系紧密的行政内容、行政程序和行政责任的改革而被称为“最大的法治进步”。[39]到2017年,国务院已累计削减行政审批事项697项,占总数的41%。[40]以商事制度的改革为例,国务院2017年第29号公报已确定把上海浦东新区实行“证照分离”改革试点的经验复制推广到天津、辽宁、浙江、福建、河南、湖北、广东、重庆、四川、陕西10个自贸试验区,要求在清理规范各类许可并削减审批事项、放开准入的基础上,强化事中事后监管来提高监管效率和监管成效,实现跨部门、跨层次、跨区域的信息共享。尽管监管型国家建设仍面临着诸多不确定性,但积极推进中的简政放权改革已超越了过去30多年任务型、阶段性、选择性、计划性的政府机构改革,[41]呈现出结构性、系统性、回应性和整体性的制度改革模式。换言之,“简政放权放管结合优化服务”正在从整体上重塑治理形态,推动无限政府向有限政府转型,代表着发展型政府建设法治的新路径。

由“放管服”推动的整体性政府改革带来的第二个重要转变是,它使得在“行政吸纳法治”模式下被行政力量所遮蔽的司法治理逻辑得以彰显。尽管2004年的《全面推进依法行政实施纲要》和2010年的《关于加强法治政府建设的意见》几乎已经包括了2015年《纲要》中所强调的党内监督、人大监督、民主监督、司法监督、行政监督、专业监督以及社会和舆论监督,但《纲要》要求“强化对行政权力的制约和监督”已不再是老调重弹。以简政放权为重点的整体性政府体制改革,使得在党政监督之外真正加强其他监督和制约机制尤其是提高司法监督的地位成为了可能:十八大以来的司法改革,比如省以下地方法院人财物统一管理试点、设立巡回法庭和跨行政区划法院办理跨区域案件、推行行政机关负责人出庭应诉制度等都是为了克服司法地方主义;[42]同时,大力推动司法公开和司法问责等举措,则是为了提高司法的透明度和权威性。此外,简政放权的同时还需要加强监管,因而可以预期,监管型国家建设将对司法治理协调政府与社会和市场间关系的作用提出更大需求。

尽管“行政吸纳法治”结构中的行政分权、维稳体制等特征仍然存在甚至被强化,法治与分权、改革、稳定之间的矛盾也难以完全消解,但司法治理的地位提高不仅能直接发挥对政府行为和公共政策的监督、调整、优化作用,而且能够把来自民众和社会的诉讼压力传导给政府,从而抑制政府法治实践的机会主义和随意性。

总之,从行政吸纳到简政放权的转变过程(表2),也是司法治理逻辑从被遮蔽到彰显自身的过程,前者有助于解决法治政府建设面临的政府权责不清这一基础性难题,后者能够显著提高司法治理的影响力和效果,行政改革与司法改革的同时推进表明法治政府建设的双重逻辑都发生了转变。具体来看,“行政吸纳法治”模式虽然在理念上也追求有限政府,但行政部门作为核心行动者只关注依法行政过程(甚至对过程的重视也不够)而忽视依法行政的职权范围、内容和后果,强调党政监督而弱化了其他监督模式,实际形态仍是无限政府;而简政放权的整体性政府改革,在理念上强调有限、有效与问责政府的统一,进而把目标也定位为法治政府与创新政府、责任政府、廉洁政府的组合,强调行政部门、司法部门乃至社会力量的共同参与,兼顾了源头治理和过程治理。

结论

回到对行政主导和司法治理两种法治建设逻辑的讨论,政府部门掌握着专业、信息、资源和权威优势,是法治政府建设的主要推动者和实践者,但也容易走向“行政吸纳法治”而使法治政府建设陷入封闭化、地方化和形式化;司法治理能够使传统的关系治理转变为第三方参与的规则治理,在监督行政行为与尊重行政职权之间保持合理的平衡,一方面可有效弥补行政吸纳法治带来的封闭化、地方化和形式化问题,但另一方面也存在司法僵化、模式多样、无法自足等难题。因此,没有司法治理的行政法治难以实现,没有行政支持的司法治理也无法立足,法治建设需要同时发挥行政主导和司法治理两种逻辑的作用。

从行政法治的核心内涵即职权法定、依法立法、依法行政、依法裁判四个方面来看,行政主导对应着从政府内部强调职权法定、依法立法和依法行政,而司法治理对应着从政府外部强调依法裁判并且在一定条件下能够对职权法定、依法立法和依法行政形成监督、约束和优化作用。除了从政府内外两个视角来观察这两种法治建设逻辑之外,有限政府与有效政府还为我们提供了另一种观察视角:正如福山认为法治本身并不足以造就有效政府,国家概念同时包含有限政府和行政能力两个维度一样,[43]行政主导和司法治理一方面以有限政府和问责政府为目标,另一方面也强调建设有为政府和有效政府。“有限-问责”与“有为-有效”都是法治政府的重要内容和国家能力建设的核心要义。

中国发展型政府推动法治政府建设的实践,体现的正是行政主导与司法治理两种逻辑的相互间关系及其转变。在发展型政府模式之下,由行政主导的法治在政法传统、维稳需要等多重因素的影响下演变成了“行政吸纳法治”,进而遮蔽了司法治理的影响力。从“行政吸纳”到简政放权的整体性政府改革正在重塑政府治理模式并倒逼法治政府建设,即通过行政改革从源头上消解行政吸纳与司法治理之间的潜在矛盾,通过司法改革提高司法治理的地位并充分发挥其作用。随着“放管服”改革的制度化和实质性推进以及司法治理水平和地位的不断提高,我国法治政府建设已经或者即将迈入一个新阶段。当然,如何通过有效的制度设计实现行政主导与司法治理的并重,协调两种基本逻辑的关系,避免出现某种单一力量主导的局面,仍将是我们在这个新阶段面临的挑战。

参考文献:

[1] 燕继荣、程熙.从“依法行政”到“法治政府”——对国务院法治政策及其执行状况的考察.北京行政学院学报, 2013 (5).

[2][29] Tanner M S, Green E. Principals and secret agents: Central versus local control over policing and obstacles to “rule of law” in China. The China Quarterly, 2007, 191: 644-670.

[3] 熊文钊、郑毅.建设法治政府的模式与政府法治论.法学杂志, 2010 (11).

[4] 迈克尔·曼,刘北成、李少军译.社会权力的来源 (第一卷).上海:上海人民出版社, 2002.

[5] 王绍光.国家治理与基础性国家能力.华中科技大学学报(社会科学版), 2014 (3).

[6] Thomas M A. Govern like us: US expectations of poor countries. Columbia University Press, 2015.

[7] O′Leary R, Wise C R. Public Managers, Judges, and Legislators: Redefining the “New Partnership”. Public Administration Review, 1991: 316-327; Rosenbloom D H. Public Administrators and the Judiciary: The “New Partnership”. Public Administration Review, 1987: 75-83.

[8] Peerenboom R. Globalization, Path Dependency and the Limits of Law: Administrative Law Reform and Rule of Law in the People′s Republic of China. Berkeley J. Int′l L, 2001:19-161; Peerenboom R. Let one hundred flowers bloom, one hundred schools contend: debating rule of law in China. Mich. J. Int′l L, 2001:23- 471.

[9][38] 何海波.行政法治,我们还有多远.政法论坛.中国政法大学学报, 2013 (6).

[10] Cai Y. Power Structure and Regime Resilience: Contentious Politics in China. British Journal of Political Science, 2008, 38(3): 411-432.

[11] Kinkel J, Hurst W. Review Essay—Access to Justice in Post-Mao China: Assessing the Politics of Criminal and Administrative Law. Journal of East Asian Studies, 2011, 11(3): 467-499.

[12] Hirschl R. The Judicialization of Politics. The Oxford Handbook of Political Science, 2008.

[13] Sunkin M, Platt L, Calvo K. The Positive Effect of Judicial Review on the Quality of Local Government. Judicial Review, 2010, 15(4): 337-342.

[14] Fukuyama F. Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy. Farrar, Straus and Giroux, 2014.

[15] Ginsburg T. Judicialization of administrative governance: causes, consequences and limits. NTU L. Rev, 2008, 3: 1.

[16][21] Mcalinn G P, Pejovic C. Law and development in Asia. Routledge, 2012; Ohnesorge J K. Developing Development Theory: Law and Development Orthodoxies and the Northeast Asian Experience. U. Pa. J. Int′l Econ. L, 2007, 28: 219.

[17] Haggard S, Macintyre A, Tiede L. The rule of law and economic development. Annu. Rev. Polit. Sci, 2008, 11: 205-234; Harrison L E, Huntington S P. Culture matters: How values shape human progress. Basic books, 2000; Santos A. The World Bank′s uses of the 'rule of law' promise in economic development. Electronic Working Papers, 2012.

[18] Ohnesorge J K. The rule of law, economic development, and the developmental states of northeast Asia. Law and Development in East and South-East Asia, 2003: 91-130.

[19][22] 卢正涛.东亚发展型国家的转型:缘起、目标和前景.吉首大学学报(社会科学版), 2015 (6).

[20] 朱天飙.发展型国家的衰落.经济社会体制比较, 2005 (5).

[23] Krever T. The Legal Turn in Late Development Theory: The Rule of Law and the World Bank′s Development Model. Harvard International Law Journal, 2011, 52(1): 287-319.

[24] Hsueh R. China′s Regulatory State: A New Strategy for Globalization. Cornell University Press, 2011, 320.

[25] 陈玮、耿曙.发展型国家的兴与衰:国家能力、产业政策与发展阶段.经济社会体制比较, 2017 (2).

[26] 郁建兴、石德金.超越发展型国家与中国的国家转型.学术月刊, 2008 (4).

[27] Clarke D, Murrell P, Whiting S, et al: The role of law in China′s economic development. Electronic Working Papers, 2008.

[28] Paik W, Baum R. Clientelism with Chinese Characteristics: Local Patronage Networks in Post-Reform China. Political Science Quarterly, 2014, 129(4): 675-702.

[30] 周雪光.运动型治理机制:中国国家治理的制度逻辑再思考.开放时代, 2012 (9).

[31] Birney M. Decentralization and veiled corruption under China′s “rule of mandates”. World Development, 2014, 53: 55-67.

[32] 郑方辉、尚虎平.中国法治政府建设进程中的政府绩效评价.中国社会科学, 2016(1).

[33] Lee C K, Zhang Y. The power of instability: unraveling the microfoundations of bargained authoritarianism in China. American Journal of Sociology, 2013, 118(6): 1475-1508.

[34] Liebman B L. Legal reform: China′s law-stability paradox. Daedalus, 2014, 143(2): 96-109; 陈国权.地方政府三重治理逻辑的法治悖论.社会科学报, 2016.5.12.

[35] Dimitrov M K. Structural preconditions for the rise of the rule of law in China. Journal of Chinese Governance, 2016, 1(3): 470-487; Hurst W. Chinese law and governance: moving beyond responsive authoritarianism and the rule of law. Journal of Chinese Governance, 2016, 1(3): 457-469; Wang Y. Tying the Autocrat′s Hands. Cambridge University Press, 2014.

[36] 法治政府蓝皮书:行政决策法治化程度有所提高.人民网, 2017.9.26.

[37] 马怀德.法治政府特征及建设途径.国家行政学院学报, 2008(2).

[39] 高西庆.负面清单和权力清单是最大的法治进步.法治周末, 2017.4.11.

[40] 李克强:“放管服”改革说到底就是培育市场环境.中国政府网, 2017.9.8.

[41] 何艳玲、李丹.机构改革的限度及原因分析.政治学研究, 2014(3).

[42] 张彦.中国司法改革:前进还是倒退?.纽约时报中文网, 2016.1.3.

[43] Fukuyama F. State-building: governance and world order in the 21st century. Cornell University Press, 2004.