稳定的逻辑:社会状态的政治区隔与类型演化

——一个理解社会骚乱发生机理的宏观视角

王军洋

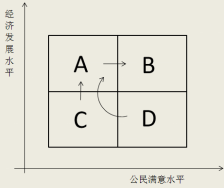

摘要 社会骚乱的发生从根本上来讲是社会深层次矛盾所导致的不稳定问题的一种外化,当然对于社会骚乱事件的治理也不应该局限于事件本身,而应该将骚乱事件置于社会稳定问题的大背景之下来研究与应对。本文以经济发展和公民满意两个维度对社会状态做了四类划分,稳定状态可以分为依赖于强力政治控制的僵化性稳定和凭借政治结构优化而实现的开放性稳定两种,存在社会骚乱事件的不稳定态可以分为国家不能满足公民基本物质需要而引发的匮乏式不稳定和政治发展滞后所导致的拥塞式不稳定两种,对于求稳的改革者而言,基于管控逻辑基础上的暂时性的僵化性稳定显然不是改革的目标,恰恰是改革的对象。对于匮乏式不稳定类型,发展经济显然是首要的任务,但其走向拥塞式不稳定时,积极调整分配制度促进社会公平,并在执政党领导下有序推进政治的制度化与法治化将逐步成为消解不稳定因素的必要步骤。

关键词 社会稳定 社会骚乱 合法性 有效性 政治发展

作者 王军洋,男,山东东明人,山东大学政治学与公共管理学院助理研究员,主要从事基层政治与治理、社会抗争与政治发展研究。

国家社会科学基金青年项目 “社会治安管理体制的运作机制及其演进逻辑研究”(项目编号:17CZZ018)。

一、问题缘起与文献回顾

为什么在一些特定国家的特定时期社会骚乱会呈现出高度频发的迹象,而在这些国家的其他阶段却表现得相当稳定,换言之,社会骚乱在某一地区的发生是否具有一定普遍意义的规律性?对于这一问题的研究,笔者认为首先应该回到社会骚乱本身上来,即社会骚乱是什么。从社会病理学的角度来讲,社会骚乱是一个社会有机体的某种病态表现,有组织的社会整体内部各个部分的联系十分紧密,任何一个子系统的变化都会通过功能耦合网传递到整个系统并以某种方式表现出来[1],从这个意义上讲,社会骚乱本身作为一种客观社会病征,仅仅是社会深层次矛盾的外在化而已,按此分析路径,其实可以将一定时期的社会骚乱的数量与烈度视为测量社会稳定程度的重要指标,当然,影响社会稳定的因素自然也会影响到骚乱发生的频度与烈度,因此出于深入观察骚乱事件发生的内在机理的需要详细考察社会稳定的影响因素是必要的。在展开讨论之前有必要对社会稳定与政治稳定之间的关系做一些必要的界定,一般而言,在现代社会中,政治与社会之间均会有某种形式的政治间隔,以此避免政治领域的权力竞争波及到社会领域,比较典型的国家如日本,日本战后首相更换频率是西方国家的2到3倍,平均任期26个月,但这并不影响社会的稳定性,甚至在个别国家(比利时)政府首脑长期缺位的情况下社会始终秩序井然[2],在这些国家内,社会稳定与政治稳定虽不必然意味着两种截然不同的概念,但至少二者在内涵上的分野还是比较清晰的。而在中央领导地方、政府统摄社会的的集权制发展中国家,因为政治与社会之间缺乏有效的过渡地带,社会与政治各自领域中的震荡会很快通过各种机制传导到另一方,所以在这种政治生态条件下,社会稳定与政治稳定虽然在指涉上有所区别,但在政治效果上基本是一致的,但是本文的关注焦点在于来自于民间尤其是社会底层的社会骚乱,所以本文中的“稳定”将更多的指涉社会稳定,只不过在社会稳定与政治稳定存在交叉重叠的社会状态中,会不可以避免地涉及到对政治稳定的论述。

关于社会稳定问题,许多经典学者都对此做过精彩论述,亨廷顿认为,发展中国家的政治不稳定源于转型期的爆炸式参与,即公众提出的政治参与要求超过了政治制度能够满足的程度,于是导致政治不稳定,而挑战稳定的力量主要是大城市的知识青年特别是大学生、政府中的改革派等[3];伊斯顿则认为政治稳定与否取决于“政治系统”各个环节运转的连续性和有效性,不稳定往往源于输入超载或输入与输出之间的非平衡所导致的系统运转失灵[4];普沃斯基则强调,政府和民间的强硬派与温和派的组合格局决定了政治变迁的模式,而政治变迁的质量对政治稳定有着十分重要的影响[5];李普塞特则从有效性和合法性二维的组合关系角度分析了政权类型,并列举了不同类型情况下的政治以及社会的稳定性表征[6]。上述理论与方法虽然源自于不同的时代和政治环境,有着不同的分析视角和侧重点,但是总体研究范围都涉及社会稳定问题,在细分研究主题上覆盖了政治经济发展格局、社会群体与社会运动、造成不稳定的社会因素以及民众抗争及其手段。本文的研究目的在于基于上述研究成果,联系各国政治发展实践,深入分析不同国家不同时期社会骚乱频发的深刻原因,在研究中,本文将避免局限于事件本身的参与主体、规模大小、组织程度以及事件性质等较为微观与具体的因素,而将主要内容置于事件发生的宏观社会生态。在事件发生的社会生态之中,作为经济基础的发展程度和作为上层建筑的政治结构无疑占据着主导地位,两者更为根本的决定着公民的需求层次和诉求表达的实现程度,再者,经济发展程度与政治结构的理性化水平之间又存在着明显的非同步性[7]甚至是特定阶段的反向性[8],这就意味着基于二者可以有效的对社会状态进行分类,继而在有效分类的基础之上进行针对性的治理对策研究。

二、在经济发展与公民满意之间:社会状态的二维分类

一般而言,区域发展程度是一个政府有效性的基本表征,因为“在现代世界,有效性主要是指持续不断的经济发展”[9],而经济发展程度则可以进一步进行指标式量化,如GDP、财政收入与国民收入等,总之,可以表现出某一特定阶段和特定区域内财富总值的数据均能够在某一侧面上体现发展程度,因此对社会状态进行分类的经济维具有较明显的可测量性。但是就进行分类的另一个维度——政治结构的理性化水平而言,其高度复杂性以及由此导致的测量难度远远高于前者,因为客观来讲本土适应性是评估政治结构的基本标准,“本土适应性”取决于政治架构与本土政治生态之间的契合程度,不同国家千差万别的政治与社会生态决定了各自政治结构不可避免的多元化特征,这就使得从横向角度来衡量政治结构变得十分困难,就本文而言,这往往意味着政治结构的理性化水平难以直接作为对社会状态进行分类的一个维度,因此寻求可测量的指标替代是必要的。

客观来讲,社会状态的宏观分类不过治—乱两种,而决定社会治乱的政府因素就在于政治系统是否存在对民意的输入性故障,能否将民意转化为有效的政策输出(回应性),简单而言,可以理解为政府的合法性问题。合法性主要是指“政治系统使人们产生和坚持现存政治制度是社会的最适宜制度之信仰的能力”[10],具体而言即是政治结构本身及其行为能否得到绝大多数公民的认同,并进而被视为应该自觉服从与遵守的权力与制度。可以看出政府合法性所强调的内容较多地集中在了政府公信力以及受认可的程度方面,公信力乃至合法性程度愈高,政府以及社会运行就会愈加稳定,当然这在背后少不了高适应性的政治结构的支撑,基于此我们可以暂将合法性设定为指示政治结构水平的另一个替代性概念。但是“合法性”是一个十分抽象的概念,依然难以摆脱不易测量的困境,为了进一步寻求政治结构水平的具体化,需要考察一下合法性的生成问题。针对此问题,首先考察民主能否生成合法性的问题,民主作为政治学中的高频词汇以及现代政治制度的核心设计,其精髓在于“被统治的人民通过竞争性的选举来挑选领袖”[11],但经挑选出来的领袖借助于选举程序所获致的仅仅是一种形式上的和不完整的合法性,因为“赞成并不足以促成统治权力(合法性)的产生,因为还应该重视那些保证基本规范发生作用的价值”,而“这些价值作为合法(律)的规范应该得到制度化”[12],选举出来的领袖的政治行为在受到制度化的规范与选民监督的情况下才能够获致实质合法性,否则单一的选举无法生成完整的合法性,这也就是民主所需的社会以及制度条件问题[13],2006年泰国政变之后,泰国历届政府均会面临反对派街头运动的威胁,尤其是2013年底,反对派黄衫军通过非民选街头运动来取代民选政府的企图很大程度上就说明了泰国民主机制在生成合法性的问题上存在的不足。既然民主难以与合法性等同,当然也就难以成为政治结构理性化的一个缩微表征。

一般而言,合法性不必然带来政府效率以及基于效率而产生的经济发展,但是合法性却可以带来渊源于公民认同的社会自在稳定,而合法性的丧失也多由于公民以及社会群体在过渡时期或至少在它们一旦提出政治要求时,不能进入政治系统,当然系统也就不能满足主要团体期望的政治状况所致[14],所以从根本上来讲,合法性的生成渊源于公民而非制度,而制度的构设最终还是服务于公民以及社会组织同政治系统的沟通与互动,因此合法性指标的设定也应该指向公民群体而非制度构架。无论是民主政府还是非民主政府,要想从公民那里获致最为原始意义上的合法性除却迎合公民诉求以外别无他法,满足公民需要所带来的公民满意度不必然会与民主等同,更未必带来发展上的有效性,但却可以直接供给合法性,以及在此之上的社会自在以及自为的稳定。因此衡量以及能够代表政治结构理性化水平的指标较合适设计为公民满意度,一方面它避免了民主化与合法性之间的非一致性可能带来的代表失真,另一方面又因为自身与合法性之间的同一性而有效承继了合法性与有效性二者之间的张力,进而保证了公民满意度对社会状态的可分析性。于是,区域发展程度和政治结构的理性化两个维度就可以被替代为较为具体的经济发展水平与公民满意水平,基于此二维随即可以对社会状态做出如下的四个类型划分(如图)[15]:

第一类(A),即高经济发展程度低公民满意度类型,在此类型区域中,经济一般均较为发达,财政收入及人均GDP也相对较高,但高收入并没有带来公民满意度,政府合法性程度较低。

第二类(B),即高经济发展程度高公民满意度类型,在此类型区域中,经济发展比较高,而且发展成果通过政府行动有效转化为了公民的满意度,政府有效性与合法性得到了较好的协调。

第三类(C),即低经济发展程度低公民满意度,在此类区域中,经济发展滞后与政治结构上的混乱及由此导致的公民不满结合在了一起,政府有效性与合法性走向了双低。

第四类(D),即低经济发展程度高公民满意度,看上去这似乎是一种不可能的搭配,但事实则不然,经济乃至公民收入水平毕竟不是影响公民满意度的唯一因素,在该状态下的政府凭借并不发达的经济状况赢得了公民信任并基于此建构了较为稳定的合法性。

从根本上来讲,社会稳定与否最终取决于公民对国家制度体系与政府行为的认同程度,在认同的基础上公民满意程度就相对更为“单纯”,并不会过多地受到政府经济绩效的影响。所以公民满意程度比较高的社会状态,即使经济发展不尽如人意,也能够实现社会“维稳”,而在欠缺公民满意的情况下,无论经济发展绩效如何,骚乱的发生很难避免,体现在框架中即是A与C状态下社会骚乱会比较多发,出于二者经济发展程度上的不一致,我们将C类社会状态称之为“匮乏式不稳定”,A区的不稳定多与政治结构有关,故而称之为“拥塞式不稳定”。与之相应的是两种比较稳定的社会状态,出于同样的考虑,将B类无条件的社会稳定称之为“开放性稳定”,D类有条件的稳定称之为“僵化性稳定”,关于上述定义及其所处状态下的社会特征与成因将在下文进一步讨论。

三、僵化性稳定与开放性稳定:两种类型的稳态分析

社会稳定是任何一个社会与时代所共同的追求目标,但社会稳定是存在僵化性稳定和开放性稳定两种类型,同样基于合法性并以秩序化为基本表征的两种社会状态,政府以及公民所追求的究竟是那一类社会稳定呢?

(一)僵化性稳定:管控逻辑基础之上的秩序

一般而言,社会中的公民作为生物界中的个体,在基本生存资料的索求上有着与其他动物相一致的方面,马斯洛在论及人类需要层次时也将生存需要列为第一层次[16],我国古代也有“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”(《史记·管晏列传》)的说法,可见物质需要对于人的作用之大,甚至可以认为物质需要的满足程度决定了人的行为与思想层次。从整体上来讲,一个社会中的公民物质需要的满足程度从根本上来讲取决于国家的经济发展程度,一个经济发展绩效比较差的社会中的公民多数将处于一种生活资料相对匮乏的生存状态,按理来讲,长期的生活紧迫将必然引起对政府执政的不满,因为“新建立的政治民主国家,其生存将主要取决与它们满足其居民长期需求的能力,这多半是指它们处理工业化问题的能力”[17],而不能实现这些能力的政府将遭遇合法性危机。

但从前文的分析模型中可以看出,存在着一种看似不可能的搭配,较低的政府有效性却能够与高合法性搭配,居民的普遍贫困并未演化为对政府的不满,社会依然能够在政府合法性的基础之上稳定运行。其实在现实世界中,也存在这样的政治案例,中国在改革开放以前,尤其是在“大跃进”等政治运动时期,在公民基本的生存需要都难以满足的情况下,整个社会却依然保持了基本稳定,甚至历史罕见的三年大饥荒也并未对这种稳定造成太大的冲击,以及在朝鲜90年代初的“苦难行军”时期情况也比较类似,即使存在大量死亡人口,社会却依然维持了某种形式的稳定。但问题在于这些政权以及社会的稳定是否是政府的低效带来的,还是经济绩效以外的因素实现了稳定,低有效性与高合法性之间在该状态下的结合究竟是有着内在一致性还是仅仅是一种政治“偶遇”。结合案例分析发现,本文认为合法性的获致是一些有效性以外的因素带来的,或者说这种稳定是有附加条件的。

第一,地理:区域阻隔。国际范围内的区域经济发展不平衡可以说是世界发展史上的一个基本常态,这种常态在今天表现得尤为明显。在古代由于交通与通讯工具的滞后,仅仅凭借地理障碍与空间距离就足以将不同区域间的社会完全或者相对隔离开来,所以生活在古代的人多数并不知道其活动区域之外的人的生活状况,所以客观存在的发展差距并不能进入他们的意识世界,当然也就难以产生基于差距而形成的心理落差,既然缺乏明确的参照对象,当然经济滞后也就不必然构成社会稳定的威胁。但现代社会则不然,高度发达的交通与通讯工具,尤其是互联网的普及,大大缩短了整个世界的空间和时间距离,自然条件下的地理障碍已很难阻隔世界范围内的信息交流,这些革命性变化“冲垮了传统文化的认识和观念上的屏障,把欲望和需要推向一个新的水平,但是过渡性社会满足这些新的欲望的能力的提高,比这些欲望的增长要慢得多”,于是“需求的形成与需求的满足之间便形成了差距(心理上),这些差距引起了社会挫折和不满”[18]。那么对于政府而言,在现代社会,尤其是经济欠发达的情况下该怎样保持稳定呢?最直接的办法是通过区域隔离阻断外界信息的流入,借此来抑制居民心理落差的形成,没有了富足的比照对象,自然也就不存在贫困的概念,也就不会形成超出政府供给能力的需求,在当下,朝鲜始终禁止普通公民使用手机等即时通信以及接触互联网,一个重要意义就是可以避免外界信息的进入进入搅动平民内心的“平静”,既然无以形成心理落差,当然也就无所谓不满。

第二,组织:网络控制。中国历史上大量的农民起义都是源自于流民生变,流动性意味着对政府组织能力的侵蚀,超出政府管理范围的群体很容易发展为对抗性力量[19]。因此有史以来的历代政府无不以推进社会尤其是底层社会的组织化为己任,努力削弱潜在的政府对抗性力量,较为常用的做法是对普通民众的网络化控制,从远至汉代的“编户齐民”到民国的保甲制度,无不是试图将国家权力的触角延伸至每一个人。这种“社会体制化”的做法之于政权而言,根本性的好处在于可以将几近全部的社会资源吸纳到体制之内,掌握在执政者手中,以此实现公民对体制的绝对性依赖,瓦解潜在对抗性力量的物质基础。可以看出在僵化性稳定中,网络化人身控制的指向在于消解体制内可能的对抗性力量,没有了对抗性力量,政府合法性的威胁当然也就能够得到有效控制。

第三,经济:平均主义。区域隔离更多的是相对于特定区域之外而言的,那么隔离后的特定区域内部会不会内生公民不满呢?这个就要看区域内部的生活资源的分配状况。如前所述,公民不满的生成实际上源于公民的心理落差,而心理落差的产生则必然需要有一个比较具体的参照对象,既然区域隔离阻断了参照对象的域外来源,那么政府面临的另一项重要任务即是如何避免参照对象的域内产生,对于“不患贫而患不均”的社会而言,要做到这一点政府就必须在分配政策上力行平均主义。平均主义在政治上的一个重要功能即在于通过消解不同群体之间在经济生活上的心理落差而提高其对现实生活状况的满意度,哪怕仅仅是一种低水平的平均。中国在改革前对社会主义的平均主义误解虽然阻碍了经济建设,但却从另一角度维持了社会稳定,原因就在于虽然贫困但却平均的生活状况能有效遏制不满的产生。

第四,思想:话语主导。区域隔离和平均主义分别从域外和域内两个角度消除了社会不稳定的心理来源,但从根本上来讲这仍然是一种试图限制居民信息源的消极策略,因为除却上述二者外居民仍然有较大的信息生产和消费空间,尤其是当物质世界长期得不到改观时,一种无需参照对象的心理不满也有可能成为某种形式的群体心理,而群体心理的基本特征即是非理性、“冲动、易变和急躁”[20],显然这将对政府维稳构成不小压力。所以为避免这种情况的发生,在限定居民信息范围基础上,通过意识形态话语主导来进一步规定了居民的思考方向与内容,保证居民意识世界与主导意识形态的高度一致性的策略,对于确保政府合法性也是很必要的。

(二)开放性稳定:合法与有效的调谐

从分析模型上可以看出,开放性稳定属于经济发展程度和公民满意度双高的B区域类型,从根本上而言,它的稳定得益于政府内部合法性与有效性的调谐。因为单是经济绩效并不能带来公民的满意度,尤其是经济发展到一定阶段时甚至会遭遇“政绩困局”,所以开放性稳定的形成所凭靠的将更多的是政治结构的理性化。

政治结构的理性化倒不是说经济基础的次要,恰恰相反,正是“快速的经济成长迅速地为民主产生了经济基础,而缓慢的经济成长创造民主基础的速度也相对地较慢”,这也正是为什么“向民主的过渡必定主要发生在那些中等经济发展水平的国家”[21]的原因。一方面,经济的发展总体上意味着公民收入的增长,收入增加可以显著的提高公民生活水平,继而推动需求层次的上移。从实质上讲,公民需求层次的上移是一个关注点从物质世界向心理世界过渡的过程,单纯收入的增加对心理满足所起到的效用呈现边际递减的趋势,在濒临临界值之后,公民需要将更为关注自我的价值,因此从某种意义上可以认为“一个社会内部经济富裕的程度决定了其公民的价值观和态度”[22],具体到公民与政府的关系上,“价值”将意味着权利意识的觉醒并在此基础上带来愈来愈多的对政治结构改革的要求。另一方面,带来收入增加的“经济发展促进了中产阶级的扩大,社会中越来越多的人口是由商人、专业人士、店主、教师、公务员、经理······组成”[23],而中产阶级因在经济上已超越生存压力而获得了足够的闲暇与资本[24],这为其发展“业余爱好”及基于此的社会交往提供了物理和心理条件,于是大量社团逐步出现,这最终将加快民间组织的整体发展。民间组织的基本功能在于实现公民的组织化,在组织化的基础上对政治结构改革的要求也将逐步提上公共议程。

公民的要求尤其是组织化地“输入一个系统的若干要求,会构成施加于该系统基本变量的压力的主要来源之一”[25],而较为理性化的B区政府有能力对组织化的民意表达做出有效地回应,这至少需要两个要件。第一,民主性,虽然从一般意义上来讲民主程度与公民满意度之间并不呈现线性相关关系(尤其是在C和D区域),但就已有较为发达的经济基础条件的B区来讲,因为“民主要求公民享有合理水平的经济福利”[26],所以民主则变得较为合适。B区的民主所发挥的基本功能就在于开放政治系统,面对日益组织化和理性化的公民表达,政治系统通过不断的制度修缮来实现对意见的广泛吸纳,借以提高自身的治理水平,而受到尊重的公民要求也将随着其在系统内的政策转化逐步演变为用于建构系统合法性的散布性支持来源;从另一方面来讲,民主另一个重要功能在于通过选票实现的领导人或政策更迭来对合法性危机进行有效的区间控制,戴维·伊斯顿曾经对政治支持的对象进行了层级划分,划分为政治共同体、典则和当局[27],对该划分做进一步演化的话,源于支持与赞同的合法性也可以做此三层次划分,合法性危机亦然。民主机制为选民创设了有效政治空间以利用选票来影响甚至更迭政治,但政策的更迭却保证了体制框架的合法性,这样以来民主机制就借助于自身的选择方式对合法性危机进行了有效的区间控制,以局部的政治牺牲来置换国家与制度的合法性,而制度与程序对于社会稳定显然更有意义。第二,回应性,民主与效率之间的张力关系是任何一个政府都不得不严肃面对的问题,民主关注于公民表达,但表达的分散性往往会增加意见综合的难度进而侵蚀回应性,甚至出现被为利益集团俘获的情况[28],因此为保证回应性,理性的政治结构会设置有效的政策转化机制来“为民主设定边界”,防止权力之间的过度制衡以及所带来的回应乏力(见图)[29],继而在民主保证公民参与权的基础上通过回应性强化公民对于政治体系的认同。

开放性稳定的关键在于通过制度设计保证政治体系从公民表达到政策回应始终处于一种良性运转之中,其政治行为关注点在政府公共产品的供给上面,合法性也是建立在公民需要的满足之上的,除此之外并不需要其他附加条件,所以从某种意义上讲开放性稳定是一种内在的和无条件的稳定。但是僵化性稳定则不然,僵化性稳定下的政府行为关注点在公民需要的满足上面,虽然这种合法性也是存在的,但该合法性是建立在对社会环境进行严格的政治界定基础上,通过限制甚至是控制公民需要而实现的,所以它有着严苛的实现条件。

四、匮乏式不稳定:生存逻辑导引下的社会不安

经过前文的分析可以看出,在社会状态的四种分类中,虽然表面上存在两种稳定状态(B和D),但是真正的内生性稳定只有开放性稳定一种,僵化性稳定本身的严苛条件要求决定其仍然要经历合法性与有效性的非同步搭配所带来的周期性震荡才能走向开放性稳定(B)。从分析模型上可以看出,其发展的路径主要有D→B路径和D→(C)→A→B路径,前一种发展方式需要合法性与有效性获得同步发展,在世界发展史(尤其是后发国家)几乎还没有先例,所以D向B的转型更多的是循后一种路径,那就意味很难避免以社会骚乱为表征的社会震荡,所以对僵化性稳定的研究最终还是要归属为对A和C两种不稳定类型的研究。

匮乏式不稳定在模型中的位置说明了其所处的经济匮乏和政治衰败的双重困境,但马斯洛的需求层次理论告诉我们围绕满足需求的公民行为总是遵循从物质到精神的递进特征,这即是说物资匮乏的C社会状态下的公民行为更多的仍要归结到基本物质需要的满足上面,无论这种行为究竟是以一种政治化的形式还是经济化的形式表现出来,在这个问题上一些发展中国家选举(非洲的一些选举,菲律宾,甚至中国部分地区的村民选举)中的出卖选票的行为就是典型代表,作为政治权利的投票选举却异化为了谋取短期现金收益的寻租方式[30]。原因就在于当公民需求尚停留在衣食温饱阶段时,任何的政治权利都会自然而然地被纳入到公民的物质理解范式中来处理,所以与早期选举制度伴随出现的财产限制标准在特定历史阶段所具有的一定合理性也就在于此,即满足基本的财产标准才有可能将选票视为神圣政治权利来理解,而不是可折现的商品。显然要满足这一点并非易事,即使是在俄罗斯这样发展比较不错的金砖国家中,公民在面临优质民主与经济景气的单选题时,依然是有高达百分之八十的公民选择了经济选项[31],这说明该国公民至少在当下阶段仍然处于物质相对匮乏阶段,考虑到任何形式的发展均应以回应公民需求为基本宗旨,那么在特定阶段资源和精力有限的情况下国家发展任务也就不得不集中在物质发展上(见图)[32],并借此逐步促进公民权利意识的提升,俄罗斯公民选择优质民主的比例逐步从2002年的10%逐步提高到了2012年的20%的事实就可以较好地反映这一点。即使是这一状态下可以解决基本生活需要的公民尚且保持的经济的高度偏好,可想而知对于尚未解决温饱并因此发动骚乱的群体的目标必然也始终围绕在物质索取上,有研究表明,在中国城市犯罪中有达到70%左右的犯罪属于“为生活所迫”类型,这些数字说明在匮乏式不稳定状态下,化解社会不稳定因素的最好方法始终是发展经济以促进物质财富的增长,提高公民的生活水平。

第一,从战略上讲,一个国家或地区的稳定在于公民心态,而公民心态的稳定在于国家和社会的凝聚力,而凝聚力的建构在于国家是否有一个具有吸引力的总体性价值,僵化性稳定之所以可以在经济发展水平较低的情况下实现社会稳定,其关键就在于通过对社会环境的政治界定和意识形态的灌输实现了对民众心理的一元化控制,使民众自觉汇集于意识形态的号召之下,心理方向的高度一致确保了社会行动的一致以及整体稳定。而就匮乏式不稳定所处的经济与政治双重困境而言,依据公民需求的递进性特征,关键在于通过建构国家在发展领域的总体目标来实现社会心态的一致化,通俗来讲就是强化民众内心关于共同“将蛋糕做大”的观念认同,让民众相信经济的发展将会迅速改善每一个人的生存状况。如此以来,民众注意力就被转移到了个人对于经济发展的追求上面,预期收益会激励民众努力增加收入,对于政府能力的怀疑也因此得到缓解,政府及社会的稳定随着经济的不断发展而逐步重建在“政绩合法性”上。1978年安徽小岗村民协议私分土地的现象反映了以“一大二公”为主要标志的共产主义理想在农民群体心中产生的严重合法性危机,意识形态价值已难以有效粘合社会各个群体,新的社会总体性价值目标的替代成为了当务之急,邓小平理论的历史价值就在于实现了这个战略性的“目标替代”,“把工作重心转移到了经济建设上来”[33],因为“中国的体制改革是从‘做大蛋糕’开始的,普遍受益成了改革初期阶段的基本特征”[34],“经济建设”目标的确立重新整合了社会心态,避免了滑向匮乏式不稳定社会状态的可能。

第二,从策略上讲,在实现了战略上的目标替代之后,确定合适的发展策略是十分必要的。基于C类区域发展严重滞后的现实,为了更好的调动民众发展生产的积极性,实施差异化发展策略是很有必要的,这主要体现在以下三个方面:其一,政治经济结构的差异化,对于C区来讲,首要的任务在于为经济发展重建秩序,“没有安定的政治环境,什么事情都干不成”[35],尤其是某些社会“正处于经济体制转轨时期┄┄各方面利益关系变动较大,各种矛盾可能会比较突出,保持稳定更具有重大的现实意义”[36],在此目标的引导之下,出现一些政治上的“滞发展”甚至是“逆发展”(如走向一个威权政府)是可以理解的,苏联的改革失败很大程度上就在于过早地强调了“公开性”,过早地“使群众和‘基层’享有其全部的民主权力,并学会习惯地、内行地和负责地行使这些权利”[37],尤其是在经济改革尚未取得充分成效和物质积累的情况下推进[38],实践证明“从政治合法性出发所启动的政治发展往往是强政治动员的政治发展,很容易放大政治的压力”[39],在制度基础和国家整合都比较有限的情况下关注于发展型政府对经济的促进作用,实施政治经济改革的差异化发展是合宜的,作为一个“军事独裁者”的皮诺切特在任期间虽反对民主抵制政治改革,但在智利至今拥有十分可观的支持者,原因即在于其对智利经济腾飞的关键性推动曾使大量平民获益[40]。其二,区域发展结构的差异化,这样做一方面可以集中比较有限的资源重点建设一些区域,在此基础上带动其他地区的发展,避免平均式的有限投资导致普遍式的继续贫困,另一方面区域差距的存在对其他地方而言客观上也是一个发展激励因素,更能够突出效率观念在经济发展中的地位,当然区域发展的差异化应该控制在一定的程度之内,否则又会成为新的动荡因素。其三,产业发展结构的差异化,同样为有限资源决定,政府很难同时谋求所有产业的同步发展,因此在外部环境允许的情况下从与民众生活关系密切的轻工业开始是合适的,一方面满足民众生活需要以提高满意度,另一方面也可以为进一步的工业发展积累资本。

五、拥塞式不稳定:一个从经济到政治的过程

拥塞式不稳定在分析模型中所处的A区位置说明,该区的整体经济发展已卓有成效,GDP、国民收入和财政收入等指标均达到一定水平,但满意度低下的事实说明整体的经济发展成果并没有有效转化为民众对社会现状的满意度,政府以经济发展为基础建构社会稳定的战略本身也遭遇了“政绩困局”,因为经济的发展在某些情况下和不满情绪的是相同步的[41]。之所以出现这种情况,主要原因在于两个方面:

其一,经济与社会发展的非均衡性过大。在对匮乏式不稳定的治理中,差异化发展旨在适当扩大发展中的非均衡性,借此形成对其他群体或区域的激励作用以提高效率,但该发展策略有着确定的适用环境,即发展的初级阶段。其实非均衡发展的过程也是社会结构的变迁过程,发展成果在社会范围内的分配非均衡性往往会推动社会结构的分化,“‘允许一部分人先富’是一种作为基调的、最为基础的政策,以它为基础形成了一组政策群——最终改变了(中国)社会分层结构”[42]。客观来讲,社会分层本身作为一种自然的社会现象并不足为奇,甚至某种程度上的阶层间的流动正是促进社会进步的动力,但分层的难题在于打破僵化性稳定状态下消解心理落差来源的平均主义机制并拉开阶层差距的同时如何保证阶层间的垂直流动性,如果垂直流动性难以保证,那么底层心态的敌视性转化将难以避免。事实上,先富起来的社会上层(既得利益者)内在的保守性注定了他们不仅不可能将手中社会资源通过“带动后进”方式转移到弱势群体[43],反而可能会利用其所掌握的制度性优势不断地从底层提取资源,而这恰恰是对导致阶层固化的最大因素。在整个发展中世界,经济上的短缺和围绕着有限资源的竞争都会直接或者间接地造成社会关系紧张,而长期的差异化发展造成的直接结果即在于“贫困的局部化”,局部的区域、局部的行业以及局部的阶层,而局部性贫困对社会稳定的威胁比整体性贫困更大[44],因为局部贫困者在面临日益固化的社会结构时,个人主观努力与资源获致之间的相关性会越来越低,继而发生以相对剥夺感为主要内容的心理失衡[45]。但是社会中的结构性剥夺者由于自身的抽象特性又不易识别,这很容易被弱势群体泛化道全社会,尤其是占主导地位的政府部门,于是政府乃至社会的施政合法性将面临危机,以社会骚乱为表征的社会不稳定将会出现。

其二,政治上的信息沟通与互动渠道不畅。客观来讲,虽然A区的发展成果分配是非均衡的,但这并不意味着弱势群体丝毫不能分享发展成果,实际上每个社会群体在发展过程中都不同程度地改善了自身处境。但同样也正是这样的处境改善推动了民众需要层次的上溯,在上溯过程中,民众的权利意识将会觉醒并不断强化。但问题的关键在于觉醒的权利意识会遭遇现实中的(往往是先赋性的)资源非均衡分配,“如果存在有效的、制度化的压力释放机制,即使存在不满也不一定会发展为与政府的冲突或犯罪活动”,[46]但遗憾的是政治发展的实践表明,后发国家在实质性政治改革之前对弱势诉求的回应往往是低效。在前现代国家,权力与资源的重叠往往导致社会资源的一体化分配格局,“其结果,往往是各种资源都集中到同一部分人的手中”[47],于是发展中形成的既得利益者维持资源分配优势的最佳途径就是把持国家权力。现代政治学认为,权力与权利是一对此消彼长的关系,民众权利的张扬势必冲击和限制既得利益者的权力掌控,所以为权力设定边界的社会诉求也将不可避免地会招致激烈反对,于是民众的权利诉求与既得利益者的权力维护很可能形成对立。当最初的意见表达不能得到政府有效采纳时,民众意见的抗争性转化趋势就会显现,但“由于担心被镇压以致行动失败,大多数抗议者很少直接诉诸暴力行动” [48],无论是突尼斯街头的游行示威,还是中国农村的“依法抗争”[49],在开始时候仍是一种低烈度的和平抗争手段,虽然体现了对当局(地方当局)的不满,但另一方面也反映了对基本制度与秩序的遵从和框架内改变现状的期许,但这种期许的实现在根本上往往因涉及权力与利益的再分配而遭到抵制,届时和平改变受阻之后,通过骚乱的形式来表达怨愤的可能性就会增加。

再者,一般在前现代国家中政府治理资源比较缺乏,大量应激反应式的治理手段的运用严重依赖于财政资源,在经济景气的情况下尚可维持,而一旦经济增长出现问题,受限于财政约束,政府的危机治理能力将会迅速削弱[50]。如果是在社会自为稳定的情况下,应急能力的下降不必然成为一个问题,但在稳定严重依赖于政府管控的社会状态下,一方面是经济增长带动公民需求提高而引发的管控成本急剧攀升,另一方面又囿于财政局限而引发治理能力的下降,二者(治理成本上升与政府能力下降)的叠加将会对社会稳定形成实质性威胁[51],这也就是世界史上诸多重大政治变动,比如英法革命以及中国历史上的王朝更迭无不以财政困局为先导的原因。

从分析模型上可以看出对拥塞式状态下的骚乱事件治理的关键在于通过提高公民对政府的满意度而实现类型归属的右移(A→B),即走向开放性稳定。右移的平行性说明满意度的提高不再依赖经济发展,而在于对作为上层建筑的制度体系的调整,以推动社会资源的分配公正。实际上这一过程的推进将不仅仅使政权合法性得到强化,同时经济水平也将会从这一政治开放的过程中而持久受益(见图[52])。前文述及,在匮乏式不稳定状态下的首要任务在于稳定秩序并发展经济,但实际上这一过程很大程度上属于某种恢复性的增长,增长的根基也在相当程度上建基于公民对贫困的恐惧和对财富的狂热追求等个体因素[53],但是随着整体经济水平和公民生活质量的提高,该型动力将面临边际递减的压力,进一步的经济发展将不得不寻求新的动力,与此同时经济增长越来越受制于垄断、分配差距等制度性因素,而这些因素的解决远不是在个体层面可以解决,它需要的是增加参与和政治开放等制度层面的改革。据前文阐述,治理对策主要集中在以下两个方面:

其一,调整利益分配格局。打破平均主义的目的在于通过差异化发展战略扩大经济整体规模,而A区既然已经实现了经济总量的跨越,那么差异化的发展战略就需要得到矫正,效率导向重新回归公平价值,借此消解低收入群体的心理落差。显然这涉及社会资源的分配政策,具体来讲主要体现在三个方面,首先是提高按劳分配在资源分配中的比例,增加工资收入以壮大作为社会稳定基础社会中产群体规模;其次是税收制度的调整,税收制度的基本功能就在于实现对社会资源的二次分配,通过对税收基点的调整合理化财政负担在社会不同阶层和群体间的分配额,借此缩小一次分配中的非均衡性;再者是建立完备的社会保障体系,为民众提供均等化的公共服务,一方面可以避免在市场中竞争失败的群体因缺乏必要的保障而陷入绝境,引发本可避免的暴力事件,另一方面也是扩大改革受益群体强化改革认同的必备之举,所以“为了达到推进改革的目的┄┄改革的重点应该适时转移┄┄转向将注意力集中于社会保障与社会福利体系建设以及协调各阶层利益关系”[54]。

其二,执政党主导下的政治制度化与民主建设。在阐述民主之前需要对“民主”做一个必要的定位,“民主”一词无疑是学界当下最具有争议的概念之一,但众多定义中总体上可划分为“作为一种价值型态的民主”与“作为一种工具方式的民主”两类。对于有着民主传统的西方社会而言,民主的价值性色彩要浓厚许多,对于公民而言民主本身即是一种需求,而不是实现其他价值的工具,但东方社会则不然,儒家传统文化难以找到民主的根基,对于民众而言,民主也并非诉求的最终对象,而只是进一步实现其他价值的手段,这一点在中国村民自治上得到了完整地展现[55]。“民主”的中国引介也须以此基础,确定民主的中介性定位,以追求公民满意为目标。既然民主本身并不是民主的目标所在,那么就实现公民满意而言,民主就仅仅是可选途径之一。较之于回应性与代表性而言,民主同公民满意之间的逻辑距离要远许多,因此,作为一种工具的民主理应服务于政府回应性和代表性的提高。

虽然民主在许多后发国家中工具性色彩鲜明,但民主之所以成为政治发展的重要议题,自然有其不容忽视的作用,所以问题的关键是如何民主?就A区而言,社会骚乱的发生实际上是长期以来经济发展累积的结果[56],直接的民主化很容易引起长期积累的各种社会问题的集中爆发,届时超量的政治输入就很容易造成政治结构的崩解,在这个问题上苏联就是一个典型的例子,过早地对民主化的追求激发了国内长期累积的民族、腐败、经济失衡等严重问题的井喷,封闭政治结构在应对上的失效最终造成结构本身解体。所以为避免这种情况的发生,强调执政党主导下的渐进民主(顶层设计)是可取的,一方面在特定时期减少直接参与政治过程的人员数量[57],防止出现政治参与的爆炸性增长,给予政治结构以充分的反应和调适时间,另一方面将公民参与的关注点转移到推动执政党的创造性和改革魄力上来,而不是直接参与甚至主持政治改革。照此路径,至少可从以下两方面推进政治改革与制度化,一方面完善包括代议范围、党内民主与新闻舆论等在内的公民参与和监督机制,疏通政社之间的信息沟通,强化社会舆论对政府的监督力度,推动改革者实施改革;另一方面在于司法的权威化,民主在于激活政治,但活化政治中的积极因素能否沉淀为政治发展,相当程度上依赖于司法对民主乃至政治的制衡,“政治社会中变迁和稳定的核心是法律、行政和大众参与之间的关系”[58],而要确保这种平衡关系尤其是社会价值不致受到政治的侵蚀,司法应履行基本的屏障功能,当然履行的质量依赖于司法的权威性程度[59]。

结语

对社会骚乱事件的研究可以视为社会稳定研究的一部分,只是本文更多的从一个更为广义的角度探寻骚乱事件发生的宏观机理,客观来讲,文中所述的社会状态的四种类型,尤其是两种稳定类型和两种不稳定类型的区分更多的只是一种理想化区分,现实中的稳定或不稳定之间往往相互交织甚至难以区分,比如政绩合法性往往和意识形态合法性作为两种并用手段而出现一个政权中,只是在不同的时期对某一方会有所侧重。但之所以仍要做这样一个分析框架主要是为了提供一个分析问题的方式,借以从某一个侧面来尝试分析稳定与不稳定的一般形成机理,探求合法性与有效性之间的关系对社会稳定与否所构成的影响,进而尝试观察当今我国群体性事件愈演愈烈的根本原因之所在,最后在此基础上尝试性地提出一些解决问题的思路,当然这需要进一步的更为细致和具体的研究。

注释与参考文献:

[1] 金观涛:《整体的哲学——组织的起源、生长与演化》,四川人民出版社1987年版,第78页;Robert·Jervis,”System Effects: Complexity in Political and Social Life”, Princeton University Press,1997, Chapter 2.

[2] 比利时荷语区和法语区各政党在有关国家预算和其他社会经济等重大问题上长期存在严重分歧,由于无法达成妥协,该国出现了长达500多天的“无政府状态”,但是社会秩序并未出现问题,甚至在“无政府期间”还出色地完成了担任欧盟轮值主席国等重大活动。

[3] 萨缪尔·亨廷顿:《变动社会的政治秩序》,上海译文出版社1989年版,第400-401,60页

[4] 戴维·伊斯顿:《政治生活的系统分析》,华夏出版社1999年版;David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems”, World Politics, Vol. 9, No. 3 (Apr., 1957), pp. 383-400

[5] 亚当·普沃斯基:《民主与市场——东欧与拉丁美洲的政治经济改革》,北京大学出版社 2005年版,第 145-152页。

[6] 李普塞特:《政治人——政治的社会基础》,上海人民出版社1997年版,第59页。

[7] 亨廷顿在论述到政治与经济的关系时曾讲到,“政治上的差距同经济上的差距相似而相关,但并不等同于经济上的差距,经济不发达的国家可能具有高度发达的政治制度,而已达到很高经济福利水平的国家,政治上也可能仍然杂乱无章”(塞缪尔·亨廷顿,1989年版,第3页),可以看出政治与经济发展之间有不容忽视的关系,但这种关系的体现过程存在一定的时滞,而二者的发展远非简单的线性关系。

[8] 王绍光、胡鞍钢、丁元竹:《经济繁荣背后的社会不稳定》,载《战略与管理》2002年第3期。

[9] 李普塞特:《政治人——政治的社会基础》,上海人民出版社1997年版,第60页。

[10] 李普塞特:《政治人——政治的社会基础》,第55页。

[11] 塞缪尔·亨廷顿:《第三波——20世纪后期的民主化浪潮》,上海三联书店1998年版,第4页。

[12] 马克·夸克:《合法性与政治》,中央编译出版社2002年版,第23-24页。

[13] Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political legitimacy”, American Political Science Review, Mar.1959:69-105

[14] 李普塞特:《政治人——政治的社会基础》,第56页。

[15] 本框架也借鉴了Ronald Inglehart的论著,参见Ronald Inglehart ,”The Renaissance of Political Culture”, American Political Science Review, Vol. 82, No. 4 (Dec., 1988), pp. 1203-1230

[16] A.H.马斯洛:《动机与人格》,华夏出版社1987年版,第92页。

[17] 李普塞特:《政治人——政治的社会基础》,第60页。

[18] 塞缪尔·亨廷顿:《变动社会的政治秩序》,第59页。

[19] 金观涛、刘青峰:《兴盛与危机—论中国社会超稳定结构(1992年增订本)》,中文大学出版社1992年版,第118页。

[20] 勒庞:《乌合之众:大众心理研究》,中央编译出版社2004年版,第21页。

[21] 塞缪尔·亨廷顿:《第三波——20世纪后期的民主化浪潮》,第79、70页。

[22] Ronald Inglehart ,”The Renaissance of Political Culture”, American Political Science Review, Vol. 82, No. 4 (Dec., 1988), pp. 1203-1230

[23] 塞缪尔·亨廷顿:《第三波——20世纪后期的民主化浪潮》,第76页。

[24] Barrington Moore,” Social Origins of Dictatorship and Democracy”, Beacon Press,1966.

[25] 戴维·伊斯顿:《政治生活的系统分析》,华夏出版社1999年版,第41页。

[26] 科恩:《论民主》,商务印书馆1988年版,第111页。

[27] 戴维·伊斯顿:《政治生活的系统分析》,第11-13章。

[28] “What’s gone wrong with democracy?”,The Economist, http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-can-be-do.

[29] 这可以在美国国会议案通过率问题上得到佐证,议案通过率从2000年50%水平持续下降,已经降至2014年的10%左右,这将导致国会对政府工作的很大掣肘,降低政府工作效率。

[30]《菲律宾选举的幕后文化》,《光明日报》,2007.5.31;Tianjian Shi ,”Economic Development and Village Elections in Rural China”, Journal of contemporary china,1999,8(22)

[31] 数据来自Pew研究中心,转引自“What’s gone wrong with democracy?”,The Economist”.

[32] 笔者并不是说经济发展与优质民主必然存在矛盾,只是在特定阶段国家发展选项有限的情况下,更应该重点关注于经济的发展。

[33] 《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1993年版,第11页。

[34] 孙立平、李强、沈原:《中国社会结构转型的中近期趋势与隐患》,载《战略与管理》1998年第5期。

[35] 《邓小平文选》(第三卷),人民出版社1993年版,第244页。

[36] 《江泽民文选》(第一卷),人民出版社2006年版,第461页。

[37] 米·谢·戈尔巴乔夫著:《改革与新思维》,新华出版社1987年版,第65-66页。

[38] 雷日科夫:《谈苏联解体、苏共失败的原因》,载《政治学研究》2008年第4期。

[39] 林尚立:《在有效性中累积合法性:中国政治发展的路径选择》,载《复旦学报(社会科学版)》2009年第2期。

[40] 《智利前总统皮诺切特去世》,新华网,2006.12.11

[41] Gabriel A. Almond, Marvin Chodorow and Roy Harvey Pearce, “Progress and Its Discontents”, Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 35, No. 3 (Dec., 1981),pp. 4-23

[42] 李强:《改革开放30 年来中国社会分层结构的变迁》,载《北京社会科学》2008年第5期。

[43] 甚至在特定的环境下,恰恰是富裕起来或正在变得富裕的中产群体对社会有更多不满,参见Chunping Han, “Satisfaction With the Standard of Living in Reform-Era China”. The China Quarterly, 212,December,2012,pp919-940

[44] James C. Davies, “Toward a Theory of Revolution”, American Sociological Review, Vol. 27, No. 1 (Feb., 1962), pp. 5-19

[45] Ted Robert Gurr,”Why Men Rebel”, Princeton University Press,1971.

[46] 康晓光:《未来3-5年中国大陆政治稳定性分析》,载《战略与管理》2002年第3期。

[47] 孙立平:《总体性社会研究—对改革前中国社会结构的概要分析》,《中国社会科学季刊》1993年第1卷。

[48] 谢岳:《抗议政治学》,上海教育出版社2010年版,第140页。

[49] Lianjiang Li and Kevin J. O’Brien, “Villagers and Popular Resistance in Contemporary China,” Modern China, Vol.22, No.1 (January 1996), pp.28-61; O. Brien, Kevin, ”Rightful Resistance”, World Politics, 49.1 (1996),pp31-55.

[50] Samuel P. Huntington,” The Change to Change: Modernization, Development, and Politics”, Comparative Politics, Vol. 3, No. 3 (Apr., 1971), pp. 283-322

[51] 方绍伟:《“统治商数论”:专制崩溃的一般逻辑》,《领导者》2012年第2期。

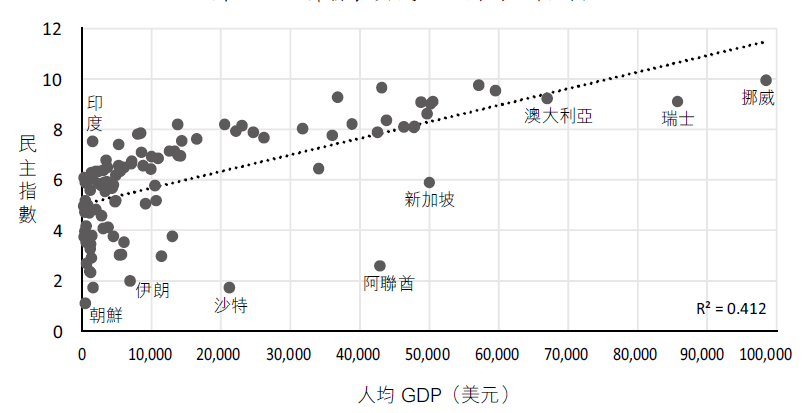

[52] 该图明确显示经济发展与政治开放(民主)之间的正相关性,即在经济发展到一定程度之后,政治的进步将会为经济发展提供动力,数据来自于Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2012, UN data,转引自张千帆、陆符嘉:《宪政成败的衡量标准与世界趋势》,《二十一世纪》2014年第5期。

[53] 托克维尔以法兰西为例,认为政治封建条件下的法国之所以可以实现繁荣富裕,一个很重要的原因即是每个人都可以并且确实在随心所欲地发财致富,参见《旧制度与大革命》,商务印书馆,1992年版。

[54] 卢周来:《改革进程中的利益分配》,载《战略与管理》2001年第2期。

[55] Daniel Kelliher, ”The Chinese Debate Over Village Self-Government”, The China Journal, 1997,No. 37, pp. 63-86

[56] Philip C.C. Huang, “Profit-Making State Firms and China’s Development Experience: ‘State Capitalism’ or ‘Socialist Market Economy’”?, Modern China, 2012,38(6) 591–629

[57] Samuel P. Huntington, “Political Development and Political Decay”, World Politics, Vol.17,No.3,(Apr.,1965),386-430; ”Political Modernization: America vs. Europe”, World Politics, Vol. 18, No. 3 (Apr., 1966), pp. 378-414

[58] 鲁恂·派伊:《政治发展面面观》,天津人民出版社2009年版,第146页。

[59] Lisa Hilbink, “The Origins of Positive Judicial Independence”, World Politics 64, no. 4 (October 2012), 587–621.